참나무가 소나무에 비해 덜 타는 이유.

김성용 박사.

"목질을 감싸고 있는 수피가 코르크층이거든요. 그 코르크층이 불이 왔을 때 목재를 태우지 않게 하는"

2. 샌드위치 패널 사용한 집, 구조물 등은 쉽게 탄다.

[단독] 잿빛 폐허 뚫고 '파릇파릇'…참나무를 '소방수'로

입력 2019-04-30 20:01 |

연속재생

앵커

이번 화재 당시 산불이 커진 원인 중 하나로 지적된 게 바로 소나무였습니다.

대표적인 침엽수, 소나무는 겨울에도 잎이 무성하다 보니 불이 잘 붙고 송진이 연료 역할까지 했다는 거죠.

그래서, 산림청이 강원 동해안 지역에 불에 강한 활엽수를 대대적으로 심기로 했습니다.

먼저 김윤미 기자의 단독 보도입니다.

리포트

불이 난 마을 뒷산을 하늘에서 바라본 모습입니다.

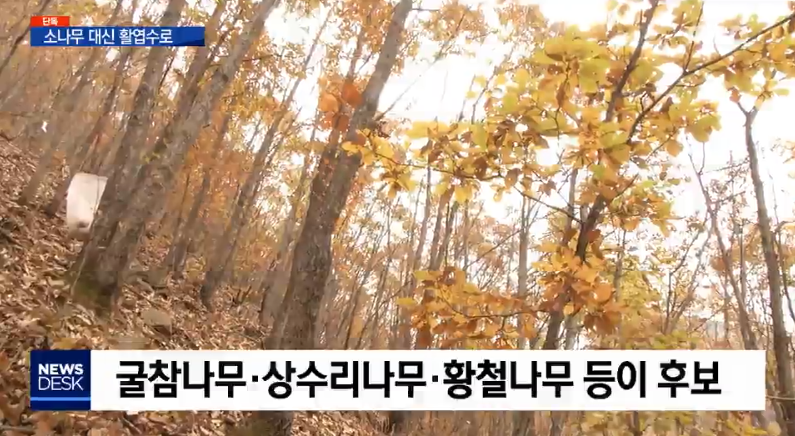

시커멓게 불탄 부분이 소나무숲, 봄을 맞아 파랗게 새잎이 돋아나고 있는 곳이 참나무 등 활엽수입니다.

산에서 갈색으로 보이는 곳은 아직 잎을 틔우지는 않았지만 죽지 않고 살아남은 다른 활엽수들입니다.

소나무와 활엽수가 뒤섞인 이 산에서 소나무를 타고 번지는 불길을 활엽수가 가로막아 차단한 것으로 확인됐습니다.

산림과학원 조사팀과 함께 숲으로 들어가 불길에도 타지 않은 참나무를 살펴봤습니다.

[김성용/국립산림과학원 산림방재연구과 박사]

"목질을 감싸고 있는 수피가 코르크층이거든요. 그 코르크층이 불이 왔을 때 목재를 태우지 않게 하는"

반면 소나무숲은 불이 나면 거대한 불쏘시개가 됐습니다.

활엽수는 겨울에 잎을 떨구지만 소나무는 겨울에도 잎이 빽빽하고, 소나무 송진에 불이 붙으면 순식간에 1,500도의 열기를 내뿜기 때문입니다.

[김장호/고성군 주민]

"물로 뿌리고 했는데 뭐 소용없어. 낙엽처럼 날아가서 불붙는데 꼼짝 못해."

산림청이 최근 대형 산불의 위험이 큰 동해안에 소나무 대신 활엽수를 심기로 결정했습니다.

불이 날 때마다 활엽수를 심어야 한다는 의견은 많았지만 산림청이 방침을 정하고 수종 선정에 착수한 것은 이번이 처음입니다.

[김종근/산림청 산림자원과 사무관]

"(현재는) 산불피해지에 대해서만 용역을 하는 것이 되겠습니다. 이게 사례가 되면 동해안 지역의 산림관리에 있어서 하나의 방향이 설정될 수도 있겠습니다."

소나무를 대신해 들어설 나무들의 후보는 굴참나무와 상수리나무 같은 참나무와 황철나무 등입니다.

겨울에도 늘 푸른 소나무와 침엽수로 상징되는 강원도.

소나무는 송이 같은 특용작물을 키우는데도 유리해 강원도의 효자 수종으로 자리매김해 왔습니다.

그러나 반복되는 최악의 산불에 강원도의 산과 숲에도 적지 않은 변화가 생길 것으로 보입니다.

MBC뉴스 김윤미입니다.

https://imnews.imbc.com/replay/2019/nwdesk/article/5271582_28802.html

[단독] 잿빛 폐허 뚫고 '파릇파릇'…참나무를 '소방수'로

이번 화재 당시 산불이 커진 원인 중 하나로 지적된 게 바로 소나무였습니다. 대표적인 침엽수, 소나무는 겨울에도 잎이 무성하다 보니 불이 잘 붙고 송진이 연료 역할까지...

imnews.imbc.com

2.

모든 것 삼키던 화마…'담벼락' 앞에서 멈췄다

입력 2019-04-30 19:59 |

앵커

역대 최악이라는 강원도 고성 지역 산불이 발생한지 한달이 다 돼갑니다.

산림청이 산불 지역 주택가를 조사하다 놀라운 사실을 하나 발견했습니다.

주변 집들은 모두 불에 탔지만 멀쩡하게 남아있는 집이 하나 있었는데 바로 사람 무릎 높이 만한 담벼락이 불길을 막아 집을 지켜낸 겁니다.

최훈 기자입니다.

리포트

지난 4일 고성 산불 당시 주택가 CCTV 영상입니다.

불씨가 바람에 휘날리고 바닥을 따라 휘몰아치기도 합니다.

이 영상에는 산에서 날아오던 불길이 주택가를 집어삼키기 직전까지 장면이 담겨 있습니다.

마을을 덮친 화마에 CCTV 영상 속의 이 집은 어떻게 됐을까?

바로 그 집으로 찾아가 봤습니다.

놀랍게도 그을음 하나 없이 멀쩡했습니다.

반면 바로 옆집들은 완전히 불에 탔습니다.

산자락과 맞닿은 또 다른 주택가.

시커멓게 불에 타고, 전체가 내려앉아 흔적만 남은 집도 있습니다.

대다수 집이 처참하게 불탔지만 유일하게 화마를 비켜간 집이 있습니다.

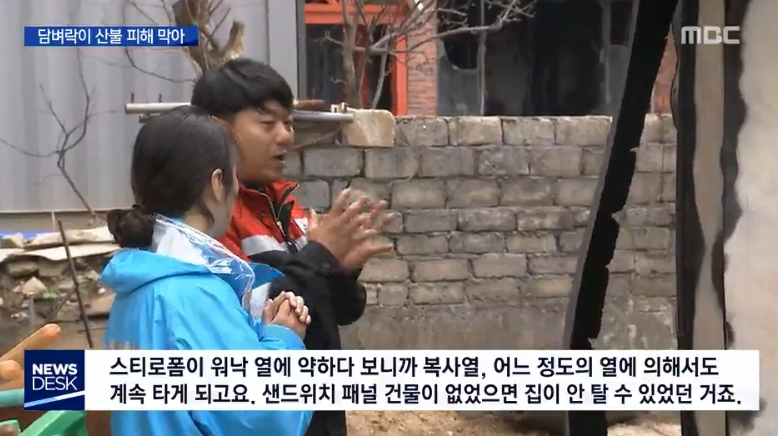

담벼락 덕분입니다.

다른 집들엔 산 쪽으로 담이 없어 불길이 쉽게 침투했지만 이집엔 담이 있어서 불길의 침입이 막혔습니다.

[김성용/산림과학원 박사]

"저도 놀랐어요. '사람 높이 만큼도 안 되는 이런 벽이 과연 효과가 있을까?'라고 봤는데 확실히 효과가 있더라고요."

이 집 담벼락에는 산에서 무섭게 번진 불길이 담을 넘지 못하고 스러진 흔적이 고스란히 그을음으로 남았습니다.

[김성용/산림과학원 박사]

"이쪽에는 탈 수 있는 물질이 없다 보니까 불이 이렇게 벽을 타고서 이동한 거죠."

불길이 약한 곳에선 무릎 높이에 불과한 낮은 담으로도 효과가 컸습니다.

시멘트 건물 벽과 삼중 강화 유리창도 담벼락과 비슷한 효과가 있었습니다.

하지만 담이 있는데도 불길에 휩싸인 집들도 있습니다.

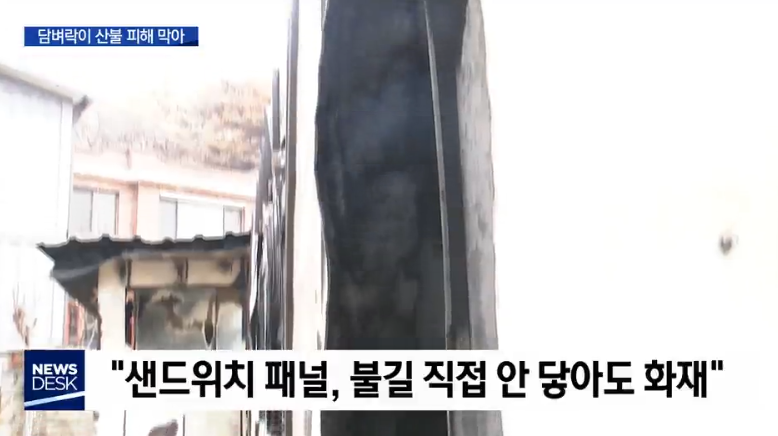

건물 전체가 콘크리트 건물이라도 불에 잘 타는 건물 외장재, 즉 샌드위치 패널로 된 구조물이 일부라도 있다면 쉽게 불이 났습니다.

이런 구조물은 직접 불길이 닿지 않아도 주변의 높은 열에 녹아내리면서 불쏘시개가 됐습니다.

"스티로폼이 워낙 열에 약하다 보니까 복사열, 어느 정도의 열에 의해서도 계속 타게 되고요. 샌드위치 패널 건물이 없었으면 집이 안 탈 수 있었던 거죠."

산불이 덮칠 위험이 큰 지역에서는 산을 향해 담을 만들고 새로 집을 지을 때는 산자락과 10미터 이상 떨어지게 지어라.

그리고 화재에 취약한 구조물은 아예 만들지 않는 게 좋다는 게 산불 현장을 둘러본 전문가들의 결론입니다.

MBC뉴스 최훈입니다.

https://imnews.imbc.com/replay/2019/nwdesk/article/5271581_28802.html

모든 것 삼키던 화마…'담벼락' 앞에서 멈췄다

역대 최악이라는 강원도 고성 지역 산불이 발생한지 한달이 다 돼갑니다. 산림청이 산불 지역 주택가를 조사하다 놀라운 사실을 하나 발견했습니다. 주변 집들은 모두 불에 ...

imnews.imbc.com